Übersichtstabelle Substanzen und Substanzgruppen chemischer Innenraumschadstoffe

Diese Übersichtstabelle wurde uns freundlicherweise von unserem Mitgliedsinstitut AnBUS in Fürth zur Verfügung gestellt, Autoren: Jörg Thumulla und Martin Pritsch

Einführung

Da sich Menschen in unseren Breitengraden zu mehr als 90% ihrer Zeit in Innenräumen aufhalten, können sich Innenraumluftbelastungen besonders gravierend auf ihre Gesundheit auswirken. In den letzten Jahrzehnten kamen immer mehr Bau-, Heimwerker- sowie Haushaltsprodukte wie Montageschäume, Holzschutzmittel oder Insektensprays in privaten Wohnbereichen zum Einsatz. Gleichzeitig wird aus Gründen der Energieeinsparung immer luftdichter gebaut. Ein unkontrollierter Luftaustausch mit großen Energieverlusten findet kaum mehr statt. Die Kehrseite der Medaille: durch mangelnde Lüftung können sich Schadstoffe nun in der Innenraumluft anreichern. Schadstoffanreicherungen lassen sich zwar durch regelmäßiges Lüften reduzieren, sind jedoch Quellen im Innenraum vorhanden, werden die Ursachen durch diese Maßnahmen nicht beseitigt.

Gesundheitliche Gefährdungen können in Innenräumen von chemischen und biogenen Noxen ausgehen, bei denen vor allem die toxischen Langzeiteffekte und allergisierende Wirkungen im Vordergrund der Betrachtung stehen. Der Begriff Sick-Building-Syndrome (SBS) hat sich für die Kombination der am häufigsten genannten Beschwerden von Nutzern belasteter Gebäude eingebürgert. Die Beschwerden gehören zu folgenden Kategorien: Reizung von Augen, Nase oder Rachen, Hautreizungen, neurotoxische Symptome, unspezifische Überempfindlichkeit und Geruchs- und Geschmackswahrnehmungen.

Auch Geruchsimmissionen können mitunter das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Neben Belästigungswirkungen treten auch somatische und psychosomatische Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Übelkeit, Appetitverlust, Konzentrationsschwäche und Benommenheit auf. Dennoch muss bisher davon ausgegangen werden, dass eine direkte Gesundheitsschädlichkeit von Gerüchen nicht nachweisbar ist. Vielmehr liegt die Wirkung von Gerüchen im Belästigungsbereich und ist im Vorfeld der Krankheit anzusiedeln. Nach WHO-Definition ist jedoch auch bei einer Befindlichkeitsstörung durch Geruchsbelästigung von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit auszugehen.

Bezüglich der Verunreinigung der Luft in Innenräumen existieren, anders als beim Trinkwasser, das ähnlich elementare Bedeutung für die Gesundheit hat, kaum gesetzliche Regelungen. Mangels toxikologischer Daten im Niedrigdosisbereich kann eine Bewertung der Gefährdung grundsätzlich nur unter Einbeziehung des Vorsorgeaspektes erfolgen, der anders als beim Trinkwasser, aber noch keinen Eingang in gesetzliche Regelungen gefunden hat.

Übersichtstabelle

| Substanz/Substanzgruppe | Vorkommen, Eigenschaften |

|---|---|

| Schimmelpilze | Feuchtigkeitsausfall aufgrund von Gebäudeundichtigkeiten, unzureichender Isolierung oder mangelhaftem Lüftungsverhalten |

| Sporen | Zahlreiche Allergene, können Mykotoxine enthalten, können fakultativ pathogen sein |

| Zellwandbestandteile | Beta-Glucane, Irritationen der Schleimhäute, immunmodulierend |

| Mykotoxine | Immunotoxisch, karzinogen, zellschädigend, neurotoxisch, teratogen |

| MVOC | Geruchsintensiv, physiologische Wirkungen sind im Gespräch |

| Biozide | Der Einsatz von Bioziden in Innenräumen führen i.d.R. zu langanhaltenden Belastungssituationen |

| PCP | Holzschutzmittel bis in die 80er Jahre, Fungizid in Latex und Leder, in D seit 1989 verboten |

| Lindan | Insektizid, Einsatz in Holzschutzmitteln, Holzwurmtod, Insektenbekämpfungsmitteln |

| Dichlofluanid | Fungizid, Ersatzstoff für PCP, bei inhalativer Aufnahme deutlich toxischer als bei oraler |

| DDT | Insektizid, in Deutschland 1972 verboten, nach wie vor relevant in Altbauten und Importartikeln |

| Methoxychlor | Insektizid, Vorkommen und Verwendung ähnlich DDT |

| Dieldrin | Insektizid, Importwaren aus Naturstoffen, Vorkommen wie DDT |

| Hexachlorbenzol | Pflanzenschutzmittel, Saatbeizmittel, Blutbelastungen sind i. d. R. nahrungsbedingt, praktisch keine Anwendung in Innenräumen |

| Chlornaphthaline1 | Holzschutzmittel bis frühe 70er Jahre, muffiger Geruch |

| Ethylparathion (E605) | Insektizid mit breitem Wirkungsspektrum, Phosphorsäureester Hemmung der Colinesterase |

| Propoxur | Insektizid mit Fraß und Kontaktgiftwirkung, Anwendung als Spray und in Köderdosen |

| Pyrethrum | Natürliches Insektizid aus Chrysantemenblüten, rel. schneller Abbau im Innenraum |

| Pyrethroide | Gruppe synthetischer Insektizide, die seit Begin der 80er Jahre zunehmend Einsatz findet |

| Permethrin | Insektizid (Mottenschutzmittel, Insektenbekämpfungsmittel), neurotoxisch |

| Piperonylbutoxid | Wirkungsverstärker für Pyrethroide, hemmt deren Abbau im Körper, Insektenbekämpfungsmittel |

| Eulan WA neu | Mottenschutzmittel, Einsatz bis 1988, dioxinähnliche Struktur |

| Isothiazoline | Konservierungsm. in Lacken, Klebern, Befeuchtern (Klimaanl. etc.), sensibilisierende Wirkung |

| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | organische Pyrolyseprodukte, Teerprodukte wie Teerkleber (Verklebung von Bodenbelägen), Teeröle zum Holzschutz (Carbolineum), Einsatz im privaten Bereich verboten, z.T. krebserregend (K2) |

| Benzo(a)pyren | Indikatorsubstanz für krebserregende PAK (K2) |

| Naphthalin | Nicht mehr verwendetes Mottenschutzmittel, muffiger Geruch (K3) |

| Dioxine | Verunreinigung insbes. in PCP und PCB, Einsteht in Brandfällen, in denen Chlorprodukte wie z.B. PVC beteiligt sind, 2,3,7,8-TCDD (Seveso-D.) ist giftigster vom Menschen hergestellter Stoff |

| Flammschutzmittel/ Weichmacher | Flammhemmende und weichmachende Substanzen insbesondere für Kunststoffe, Lacke etc. |

| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Fugendichtmassen, Lacke, Farben, Kondensatoren, Transformatoren; Einsatz bis 80er Jahre,immuno.- und neurotoxisch, Probleme insbesondere in öffentlichen Bauten der 60er und 70er Jahre |

| Phthalate | Insbesondere in Weich-PVC-Produkten aber auch in Kosmetika, hormonähnliche Wirkung |

| Phthalsäureanhydrid | Ausgangsprodukt für Alkydharze, Phthalate, etc, sensibilisierend |

| Phosphorsäureester | TCEP, TCPP Insbesondere in Produkten auf PU-Basis (Schäume, Lacke), TCEP krebserregend (K2), TBEP in rutschhemmenden Fußbodenpflegemitteln |

| Organozinnverbindungen | |

| Dibutylzinnverbindungen (DBT) | Stabilisatoren insbesondere für PVC-Produkte, immunotoxisch, hormonähnliche Wirkung |

| Tributylzinnverbindungen (TBT) | Fungizid (z.B. TBTO, HSM, Antifoulingfarbe) Verunreinigung in DBT- Stabilisatoren, immunotoxisch, hormonähnliche Wirkung |

| Flüchtige organische Verbindungen | |

| Aldehyde: Formaldehyd | Formaldehydharze (Holzwerkstoffplatten, durch E1-Klassifizierung Problematik gemindert aber nicht beseitigt, säurehärtende Lacke, Formaldehydabspalter als Konservierungsmittel, atemwegsreizend, bei Störung des Metabolismus neurotoxisch |

| Furfural | Kork (Fußböden etc.), geruchsintensiv, reizend, krebsverdächtig (K3) |

| Höhere aliphatische Aldehyde | Pentanal, Hexanal, Heptanal, Leinölprodukte, Alkydharze, atemwegsreizend, geruchsintensiv |

| Aliphatische Kohlenwasserstoffe | Lösemittel auf Mineralölbasis, Bestandteile von Benzin und Heizöl, z.T. Hinweis auf Geruchsursachen durch Mineralölprodukte |

| Isoaliphaten | Synthetisches Lösemittel, praktisch geruchsfrei, nur geringe physiologische Wirkung |

| Aromatische Kohlenwasserstoffe | Bestandteil von Mineralölprod. Tabakrauch, ubiquitär in Außenluft, da Einsatz als Treibstoff |

| Benzol | in Benzin bis 5% enthalten, Indikator für KFZ-Abgase (Außenluft, Garagen), krebserregend (K1) |

| Toluol, Xylole, Ethylbenzol,... | Lösemittel (Lacke, Kleber), häufig Einsatz als Gemisch, i.d.R. benzolfrei |

| Ungesättigte Kohlenwasserstoffe | Häufig Nebenprodukte bei der Herstellung von Polymeren, z.T. Zusammenhänge mit Geruchsproblemen, Kopfschmerzen, Unwohlsein |

| Trimeres Isobuten | Tritt in Zusammenhang mit unangenehmen Neugeruch von Syntheselatexprodukten auf |

| 4-Phenylcyclohexen | Nebenprodukt bei der Herstellung von Produkten aus synthetischem Kautschuk (Styrol-Butadien-Kautschuk, SBR)Teppichrücken, unangenehmer Neugeruch von Syntheselatexprodukten |

| Dodecen-Isomerengemisch | Verwendung z.B. als Lösemittel in der Produktion von PVC, geruchsintensiv |

| Terpene | Bestandteile etherischer Öle, in der Regel geruchsintensiv, Lösemittel für Naturfarben |

| []3-Caren | Terpentinöle, Nadelholz, sensibilisierend, daher i.d.R. in Naturfarben nicht mehr enthalten |

| Limonen | Aus Zitrusfrüchteschalen, Lösemittel in Naturfarben, Zitrus-Duft (Reinigungsmitteln, Parfüm) |

| Pinene | Frisches Nadelholz, Hauptbestandteil von Terpentinölen |

| Ketone | Lösemittel insbesondere in Lacken |

| Alkohole (einwertig) | niedere: Ethanol, Propanol, Lösemittel, Kosmetikartikel (Parfüm), "Raumluftverbesserer" |

| höhere: Lösemittel, als Zersetzungsprodukte von Phthalaten, Hinweis auf Feuchtigkeitseinfluß im Zusammenhang mit Geruchsproblemen | |

| Ester (monofunktionell) | Lösemittel in Lacken und Klebern, z.T. angenehmer, fruchtiger Geruch, Parfüms und Geruchsverbesserer |

| Ester und Ether mehrwertiger Alkohole (Glykolverbindungen) | Lösevermittler in Lacken, Klebstoffen etc. auf Wasserbasis, aufgrund ihres höheren Siedepunktes führen sie zu deutlich langwierigeren Innenraumbelastungen als konventionelle "Lösemittel" |

| Ethylengykolderivate | z.T. toxische Wirkungen bei relevanten Innenraumkonzentrationen nicht auszuschließen, insbesondere bei Phenoxyethanol Zusammenhänge mit Geruchsproblemen |

| Propylengykolderivate | Deutlich unproblematischer als Ethylengykolderivate im Hinblick auf die physiol. Wirkungen |

| Siloxane | Kosmetikartikel, Lacke, insbesondere Möbellacke, keine Daten zur physiol. Wirkung |

| Halogenierte Kohlenwasserstoffe | Lösemittel, Entfettungsmittel, Abbeizmittel, chemische Reinigungen, wegen ihrer Toxizität heutzutage kaum noch Verwendung |

| Phenol, Phenolische Verbindungen | Phenolharze, Desinfektionsmittel, geruchsintensiv |

| N-Methylpyrrolidon | Lösemittel für schwerlösl. Stoffe: Kunststoffe, Lacke, Abbeizmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel |

| Monomere | Ausgangsprodukte für Polymere (Kunststoffe), bei unvollständiger Polymerisierung ausgasbare Reste im Polymer vorhanden |

| Acrylate | Acrylharze (Farben, Klebstoffe, Dichtmassen), sensibilisierend |

| Isocyanate | Polyurethan (PU)-Harze (Farben, Klebstoffe, Dichtmassen), sensibilisierend |

| Styrol | Aromatischer Kohlenwasserstoff, Polystyrolharze ("Styropor"), Klebstoffe, neurotoxisch, geruchsintensiv |

| Fasern und Partikel2 | |

| Asbest festgebunden | Dachplatten, Fassadenelemente, Bodenplatten (Floor-Flex) solange Material unbeschädigt i.d.R. keine oder nur geringfügige Faserfreisetzung |

| Asbest weichgebunden | Spritzasbest insbes. in öffentlichen Gebäuden zum Brandschutz, hohe Faserfreisetzung |

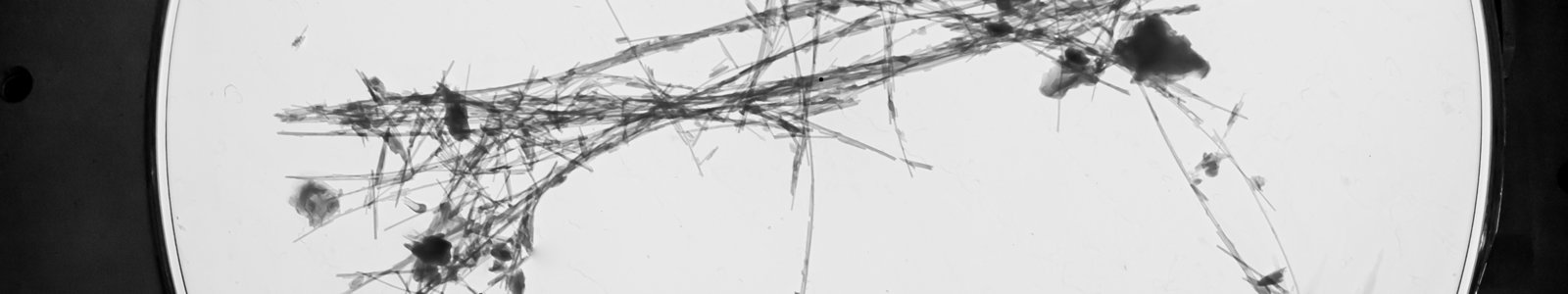

| Künstliche Mineralfasern | Dämmstoffe (Mineralfasern, Glasfasern), ältere Materialien krebserregend, gelangen aufgrund von Undichtigkeiten aus Wand-/ Deckenaufbau in die Raumluft |

| Magic Dust / Fogging / Schwarzstaub3/ 4 | Schwarze, schmierige Beläge, die sich insbesondere nach Renovierungen zu Begin der Heizperiode an gegenüber der vorbeiströmenden Raumluft kälteren Wandoberflächen bilden. Die Ursachen lassen sich nicht in jedem Fall abschließend klären |

| Anorganische Gase5 | |

| Kohlendioxid | Menschliche Atmung, Indikator für verbrauchte Luft |

| Kohlenmonoxid | Tabakrauch, fehlerhafte oder schlecht ziehende Öfen u. Gasherde, Problem insbes. in KFZ-Innenräumen |

| Stickoxide (NOx) | Tabakrauch, fehlerhafte oder schlecht ziehende Öfen, Gasherde, Außenluft (Hausbrand) |

| Ozon | Sommersmog (Straßenverkehr), Kopierer, Höhensonnen (UV-Leuchten), Ozonluftreiniger |

| Radon | Bauuntergrund regional stark unterschiedlich, z.T. mineralische Baustoffe, Lungenkanzerogen |

| Schwermetalle6 | |

| Quecksilber | Zerbrochene Fieberthermometer, Holzschutzmittel, Industriealtlasten, neurotoxisch |

| Arsen | Holzschutzmittel, alte Farbanstriche |

| Blei | Farben (Rostschutz, ältere Weißpigmente), Wasserleitungen |

| Tierische Allergene | |

| Hausstaubmilben | insbesondere auf Raumtextilien/ Matratzen bei höherer Luftfeuchtigkeit |

| Katzen | Hartnäckiges Allergen, häufig Verschleppung auch in Haushalten ohne Katzen |

Fussnoten

1P. Pluschke, Luft-Schadstoffe in Innenräumen: ein Leitfaden, S. 194-217, Springer, Berlin 1996.

2G. Zwiener, Handbuch Gebäudeschadstoffe, Rudolf Müller-Verlag, Köln 1997.

3Magic Dust - Schwärzungen in Innenräumen: U. Münzenberg u. J. Thumulla: Thesen zum Phänomen Magic Dust, und L. Grün: Das Phänomen plötzlicher Staubablagerungen (Magic Dust?) - Welche Rolle spielen Heizung, Lüftung und Bauphysik, sowie P. Plieninger: Schwarzstaub: Ruß, Dreck oder Spuk?, in: Umwelt, Gebäude & Gesundheit, Hrsg. Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF), Springe-Eldagsen 2001.

4H.-J. Morriske et. al.: Neue Untersuchungsergebnisse zum Phänomen "Schwarze Wohnungen", in: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 61 (2001) Nr. 9

5P. Pluschke, Kohlendioxid: Leitparameter für die physiologisch bedingte Beeinträchtigung der Luftqualität in Innenräumen; Kohlenmonoxid im Haus aus Verbrennungsprozessen aller Art; Stickoxide von drinnen und draußen; Ozon aus technischen und luftchemischen Prozessen; Radon: Luftschadstoff der aus der Tiefe kommt, in: Luft-Schadstoffe in Innenräumen: ein Leitfaden, S. 521-102, 259-263, Springer, Berlin 1996.

6G. Riem: Schwermetalle im Innenraum - Nachweis und Vorkommen in Hausstaub und Materialien, Wissenschaftverlag Dr. Wigbert Maraun, Frankfurt 1994.

© AGÖF / Verfasser: Jörg Thumulla / AnBUS / Internet: www.anbus.de,

Stand: Juli 2003