1. Einführung

Seit 1993 werden in Deutschland von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe1 Richtwerte für die Innenraumluft veröffentlicht. Dabei handelt es sich um toxikologisch begründete Werte für Einzelstoffe oder Stoffgruppen. Mit den Richtwerten können Messergebnisse in der Innenraumluft in Bezug auf ihre gesundheitliche Relevanz bewertet werden. Nachdem bis zum Jahr 2007 kaum mehr als 10 Richtwerte vorlagen, wurden bis Juni 2013 nun insgesamt 36 Richtwerte für flüchtige organische Verbindungen herausgegeben2. Dennoch bleibt für den größten Teil der in der Innenraumluft messbaren Stoffe die Bewertungsunsicherheit bestehen.

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe schlägt für die Beurteilung von Verunreinigungen der Innenraumluft eine Bewertungsrangfolge vor, bei der toxikologisch abgeleitete Richtwerte und orientierend statistische Werte für Einzelstoffe und den TVOC herangezogen werden. Statistisch abgeleitete Kenngrößen sollen möglichst zeitnah dabei aktualisiert werden, um das aktuell im Innenraum vorkommende Substanzspektrum widerzuspiegeln.3

Aus der jahrzehntelangen Praxis der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) resultiert ein Erfahrungswissen über das Vorkommen von VOC und damit verbundenen gesundheitlichen und geruchlichen uffälligkeiten. Als Hilfestellung für die Bewertung von Innenraumluftmessungen wurden daraus statistisch abgeleitete Auffälligkeitswerte für die Raumluft ermittelt und 2004 zum ersten Mal als AGÖF-Orientierungswerte einer Fachöffentlichkeit vorgestellt. 4 Anhand von Orientierungswerten können Messergebnisse bezüglich einer statistischen Wahrscheinlichkeit eingestuft und damit in ihrer Relevanz für die Suche nach Ursachen gesundheitlicher Beschwerden gewichtet werden. Die Bewertung eines konkreten gesundheitlichen Risikos ist mit den Orientierungswerten nicht möglich.

Die Veröffentlichung der Orientierungswerte stieß auf großes Interesse und mündete in ein durch das Umweltbundesamt gefördertes Forschungsvorhaben der AGÖF mit dem Titel „Bereitstellung einer Datenbank zum Vorkommen von flüchtigen organischen Verbindungen in der Innenraumluft”5. Aus den Ergebnissen dieses Forschungsvorhabens legte die AGÖF im Herbst 2007 eine überarbeitete Fassung für mehr als 150 flüchtige organische Substanzen vor und veröffentlichte diese auf ihrer Homepage. In einer ausführlichen Tabelle wurde nun neben statistischen Kenndaten wie der Stichprobengröße, dem 50. und dem 90. Perzentil, der Orientierungswert aufgeführt. Der Orientierungswert gibt an, ab welchem Messwert eine Substanz in der Innenraumluft auf Grund statistischer Auffälligkeit oder toxikologischer Erkenntnisse zu bewerten ist.

Die Orientierungswerte werden seitdem vielfach von Sachverständigen etc. genutzt und etablierten sich rasch zu einem wirksamen Instrument zur Beurteilung der lufthygienischen Qualität von Innenräumen.

2012 wurde mit der Erarbeitung einer aktualisierten Neuauflage der AGÖF-Orientierungswerte auf der Grundlage eines weiteren durch das Umweltbundesamt finanzierten AGÖF-Forschungsprojektes6 begonnen. In die überarbeitete Liste gingen statistische Daten aus 4846 Datensätzen ein, die von AGÖF-Instituten im Rahmen ihrer Untersuchungstätigkeiten 2006 bis 2012 erhoben wurden.

Die „AGÖF-Orientierungswerte für mittel- und schwerflüchtige organische Verbindungen und Schwermetalle im Hausstaub” wurden in 2004 erstmals veröffentlicht. In 2007 erfolgte eine Aktualisierung, sie ist unter diesem Link zu finden: Vorläufige AGÖF-Orientierungswerte für mittel- und schwerflüchtige organische Verbindungen und Schwermetalle im Hausstaub 2007.

2. Die Bewertung von Innenraumbelastungen

Zur Bewertung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)7 haben vor allem zwei Arten von Bewertungsmaßstäben Bedeutung erlangt:

- toxikologisch abgeleitete Bewertungskonzepte,

- statistisch abgeleitete Bewertungskonzepte.

Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle auch pragmatisch bzw. Vorsorge begründete Bewertungskonzepte, wie zum Beispiel das ALARA-Prinzip8, das u.a. im Strahlenschutz oder auch für die Herleitung von Grenzwerten für Pestizide im rinkwasser in Höhe der Bestimmungsgrenze zugrunde gelegt wird.

Bewertungskonzepte beruhen auf Konventionen, die einen wissenschaftlich gesellschaftspolitischen Konsens zum Ausdruck bringen sollen.

Toxikologisch abgeleitete Bewertungen führen zur Bildung von Richtwerten, die gesundheitsbezogene Fragestellungen beantworten sollen. Im Experiment werden Versuchstiere verschiedenen hohen Substanzkonzentrationen ausgesetzt um die onzentrationen zu finden, die keine erkennbaren Effekte auslösen. Ein alternativer Ausgangspunkt für die Ableitungen von Richtwerten sind Erfahrungen aus Arbeitsplatzuntersuchungen, bei denen Menschen relativ hohen Konzentrationen ausgesetzt sind. Um die Wirkungen von Expositionen im Niedrigdosisbereich des Innenraums für empfindliche Bevölkerungsgruppen (Kleinkinder, kranke Menschen) abzubilden, wird mit sog. Unsicherheitsfaktoren gearbeitet. Eine detaillierte Darstellung des Vorgehens für die Ableitung von Richtwerten der sog. Ad-hoc-AG wurde 19969 veröffentlicht.

Bei diesen toxikologischen Ableitungen bleibt offen, in wieweit unspezifische Gesundheitsstörungen wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen etc. in einem Tierexperiment oder bei Untersuchungen an Laborarbeitsplätzen erkennbar sind. Bei nnenraumbelastungen stellen unspezifische Beschwerden die am häufigsten genannten gesundheitlichen Probleme dar. In der Innenraumluft liegen in der Regel Substanzgemische vor, die durch die toxikologische Ableitung allein nicht bewertet werden können.

Die Festlegung von Unsicherheitsfaktoren wie z.B. dem Hundertfachen ist nicht mehr toxikologisch begründbar und beruht auf Konventionen. Der vergleichsweise hohe Aufwand für die toxikologische Begründung ist ein wesentlicher Grund für die geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Richtwerte.

Dieses Konzept reicht nicht aus, um für die Vielzahl der Substanzen in der Innenraumluft eine gesicherte Bewertung zu ermöglichen. Es ist aber ein wichtiges Hilfsmittel, um die Frage nach gesundheitlicher Gefährdung für die Allgemeinbevölkerung zu beantworten.

Bei dem statistisch abgeleiteten Bewertungskonzept werden Referenzwerte gebildet. Hierbei wird aus einer großeren Zahl von repräsentativen Untersuchungen eine „übliche, durchschnittlich existierende” Schadstoffbelastung der Innenraumluft rmittelt und als „normal” definiert.

Häufig wird das sog. 90. oder 95. Perzentil als Konzentrationsschwelle genannt, die bei Überschreiten auf eine unübliche Belastung hinweist.10,11,12 Die AGÖF legt aufgrund der vorliegenden Häufigkeitsverteilung als oberen Referenzwert das 90. Perzentil der Messwerte für anlassbezogene Daten fest, weil dies als Obergrenze des als sicher geltenden Hintergrundgehaltes gedeutet werden kann.13

Für neue Substanzen oder Substanzgruppen, die in die Raumluft gelangen, liegen zunächst keine Referenzwerte vor. Auch können bei einem verstärkten Einsatz bekannter Substanzgruppen durch Produktionsumstellungen (wie dies bei dem Ersatz von Lösemitteln in Farben erfolgte) vorhandene Referenzwerte beständig überschritten werden. Beide Erscheinungen können durch regelmäßige Aktualisierungen der Referenzwerte ausgeglichen werden.

Toxikologisch und statistisch abgeleitete Bewertungskonzepte müssen auf die sich verändernde Umwelt reagieren. Bei der toxikologischen Bewertung führen neue medizinische und toxikologische Erkenntnisse zum Aktualisierungsbedarf. Bei den statistisch abgeleiteten Werten müssen Veränderungen der VOC-Konzentrationen im Innenraum aufgenommen werden, die auf Grund neuer Produktzusammensetzungen und Nutzergewohnheiten entstehen.

Eine vollständige und nutzerspezifische Bewertung einer Innenraumluftbelastung ist auf beide Konzepte angewiesen. Nur unter Berücksichtigung statistischer Zusammenhänge und toxikologischer Erkenntnisse können die gesundheitlichen Risiken gewichtet und die Quellen für Innenraumbelastungen festgestellt werden. Eine geruchliche Belastung wird allerdings durch keinen der beiden Ansätze befriedigend beantwortet.

Die Praxis zeigt, dass je nach Fragestellung und Situation beide Bewertungsmaßstäbe wichtig und durch Gutachter mit unterschiedlicher Gewichtung zu nutzen sind. Ergänzt werden sie durch weitere Bewertungsmaßstäbe oder Bewertungshilfen, wie das TVOC-Konzept, Informationen zu Geruch und die persönliche Erfahrung des Gutachters.

Die Verwendung und gegenseitige Gewichtung der Bewertungsmaßstäbe liegt in der Verantwortung des Gutachters und sollte in einem Gutachten nachvollziehbar und plausibel dargestellt werden.

Den Untersuchungsanlässen für Raumluftuntersuchungen auf flüchtige organische Verbindungen liegen oftmals unterschiedliche und teilweise sehr komplexe Einzelfragestellungen zugrunde. Eine wesentliche Aufgabe des Gutachters ist es daher auch, in Abstimmung mit dem Auftraggeber zunächst die Aufgabenstellung der Untersuchung zu definieren, um darauf aufbauend die notwendige Mess- und Bewertungsstrategie abzustimmen.

Die nachfolgend veröffentlichten AGÖF-Orientierungswerte unterstützen die Gutachter bei ihrer Arbeit. Sie stellen zum einen ein aktuelles Kompendium an statistischen Referenzwerten dar und weisen darüber hinaus auch relevante toxikologische Richtwerte anderer Autoren aus. Sie dienen damit dem Ziel des vorbeugenden Gesundheitsschutzes.

3. Datenbasis und Vorgehen bei Festlegung der AGÖF-Orientierungswerte

Die vorliegenden Orientierungswerte beruhen auf einem aktualisierten Datenpool aus den Jahren 2006 bis 2012, der im Rahmen des Forschungsprojekts „Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege)” gewonnen wurde. Probenahmeverfahren und Methodik werden hier nur im Überblick dargestellt. Weitere Angaben können den Projektberichten14 entnommen werden.

Die Probenahme orientierte sich an den Vorgaben der VDI-Richtlinie 4300 Blatt 1 und Blatt 6, die weitgehend in die DIN EN ISO 16000 eingegangen sind. Sie wurde in der Regel nach mindestens 8 Stunden Nichtbelüftung durchgeführt, weil diese Art der Probenahme am ehesten zu reproduzierbaren Ergebnissen führt. Die Erfassung der Luftinhaltsstoffe erfolgte durch aktive Probenahme. Zur Erfassung der Substanzen waren neben dem Thermodesorptionsverfahren auch auf Lösemitteldesorption basierende Verfahren (Aktivkohle oder Anasorb) mit entsprechender Doppelbeprobung zur Analyse unterschiedlich polarer Verbindungen zugelassen. Die Analyse der desorbierten Verbindungen erfolgte zumeist gaschromatografisch mit assenselektivem Detektor.

Zusätzlich wurden Daten zur Aldehyd- und Ketonkonzentrationen aufgenommen, die mit Impinger (Formaldehyd) und DNPH-basierten Verfahren erfasst und analysiert (Desorption mit Acetonitril, Analyse mit Hochdruckflüssigkeitschromatografie mit UV-Detektor) wurden sowie Flammschutzmittelkonzentrationen aus Adsorption auf PU-Schaum und Analyse mit GC/MS.

Für den Nachweis der niedermolekularen Alkansäuren ist Tenax nicht das optimale Adsorptionsmedium. Aufgrund der starken Polarität sind Minderbefunde zu befürchten. Daher ist die Anwendung spezieller Verfahren mittels Derivatisierung/ GC/MS der Ionenchromatographie zu empfehlen. Für diese Verfahren liegen jedoch noch nicht genügend Messergebnisse vor, um Referenzwerte aufstellen zu können.

Die Teilnehmer des Forschungsprojektes führten zur Qualitätssicherung der unterschiedlichen Analyseverfahren in den letzten Jahren Laborvergleichsuntersuchungen15 durch.

Die Liste der AGÖF-Orientierungswerte umfasst über 300 Einzelverbindungen. Sie enthält auch Stoffe, die außerhalb des TVOC (C6 – bis C16) liegen, aber mit den genannten Methoden erfasst wurden und für die Bewertung relevant sind. Dagegen wurden Stoffe und Stoffgruppen, die eine eigene Analytik und deutlich niedrigere Bestimmungsgrenzen erfordern, wie zum Beispiel weitere Phenole, Chlorphenole, MVOC und PAK, nicht in die Liste aufgenommen, da für diese Stoffe separate Auswertungen erforderlich wären.

Für jeden Stoff werden die statistischen Kennwerte Stichprobengröße (n), 50. Perzentil (P 50) und 90. Perzentil (P 90) bezugnehmend auf die Ergebnisse des aktuellen AGÖF-Forschungsvorhabens genannt. Bei der Ableitung der Kennwerte wurden Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze mit dem 0,5-fachen der Bestimmungsgrenze berücksichtigt. Liegt der so ermittelte Kennwert unterhalb der Bestimmungsgrenze wird an dieser Stelle der entsprechende Perzentilwert der Bestimmungsgrenze mit dem Vorzeichen „<” angegeben.

Ergänzend zu den statistisch abgeleiten Perzentilen werden Orientierungswerte nur für die Stoffe genannt, für die eine ausreichend große Anzahl an zuverlässigen Messwerten zur Verfügung gestellt wurde. Die Orientierungswerte wurden gerundet (kleiner „10” mit 2 signifikanten Stellen und ab „10” nur ganzzahlig). Wenn der Normalwert und der Auffälligkeitswert unterhalb der Bestimmungsgrenze lagen, wurde kein Orientierungswert festgesetzt.

Für zahlreiche Stoffe lagen der Normalwert und der Auffälligkeitswert unterhalb der Bestimmungsgrenze. Der Nachweis dieser Stoffe oberhalb der Bestimmungsgrenze kann daher bereits auffällig sein. Auch Stoffe, deren Konzentrationen in Innenräumen in der überwiegenden Zahl der Fälle unterhalb der Bestimmungsgrenze lagen, können in Einzelfällen hohe bzw. bewertungsrelevante Konzentrationen erreichen.

Der AGÖF-Orientierungswert entspricht in den meisten Fällen dem Auffälligkeitswert und damit dem 90. Perzentil.

Die statistischen Auswertungen der AGÖF zeigen, dass das 95. Perzentil stärker von der Zufälligkeit der Messsituation geprägt ist.

Eine Absenkung des Orientierungswertes gegenüber dem Auffälligkeitswert erfolgte für die Parameter Formaldehyd und den TVOC-Wert, da bei anlassbezogenen Messungen für gezielt erhobene Einzelparameter (Einzelstoff bzw. Summenwert) höhere Konzentrationen ermittelt werden, als dies für Einzelstoffe innerhalb von Screeninguntersuchungen der Fall ist.

Die der statistischen Auswertung zugrundeliegenden TVOC-Werte entsprechen dem TVOC-Wert, der für den Retentionsbereich von n-Hexan bis n-Hexadekan aus der Summe der substanzspezifisch quantifizierten Verbindungen und der weiteren Verbindungen über Toluoläquivalente bestimmt wurde.

Die vorliegende Liste ist nicht als Festlegung des in jedem Fall zu prüfenden Stoffumfangs zu verstehen. Im Einzelfall hat der Gutachter eine geeignete Auswahl zu treffen, die sowohl ausgewählte Einzelstoffe als auch über die Stoffliste hinaus weitere Substanzen enthalten kann. Auch wenn in vielen Fällen die Quantifizierung einer großen Anzahl an Stoffen wünschenswert ist, ist nicht allein die Menge der Stoffe entscheidend. Wichtig ist, dass Verfahren eingesetzt werden, mit denen relevante elastungen und mögliche Belastungen außerhalb des bekannten bzw. substanzspezifisch quantifizierbaren Stoffspektrums erkannt werden.

4. Beurteilung geruchsintensiver Substanzen

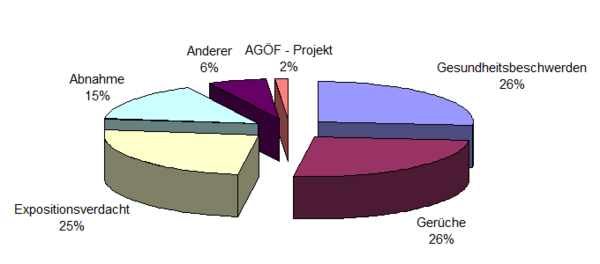

Im Rahmen des Forschungsvorhabens16 wurden wesentliche Anlässe für die Untersuchung der Innenraumluft identifiziert (s. Abb. 1). Gerüche, Gesundheitsbeschwerden und Expositionsverdacht sind die am häufigsten genannten Gründe für Innenraumuntersuchungen. 26 % der von AGÖF-Instituten durchgeführten Innenraumuntersuchungen sind durch auffällige oder unangenehme Gerüche veranlasst. Daneben erfolgen in geringerem Umfang mit 15 % der Nennungen Messungen als Abnahme oder Freigabemessung in neuen oder sanierten Gebäuden neben anderen hier nicht weiter differenzierten Anlässen.

Im Unterschied zur Messung von flüchtigen organischen Verbindungen gibt es jedoch für die Erfassung von Gerüchen in Innenräumen keine erprobten chemisch-analytischen Messmethoden. Für die Bewertung von Gerüchen sind einzelstoffbezogene Konzepte häufig nicht ausreichend. Es sollte daher auf andere Verfahren wie zum Beispiel die Bildung von Geruchswerten oder sensorische Verfahren zurückgegriffen werden.

Zwar lassen sich manche Geruchstoffe in der Raumluft mit ausreichender Nachweisempfindlichkeit chemisch analysieren, aber alltägliche Gerüche werden häufig von komplexen Mischungen mehrerer, manchmal hunderter Einzelsubstanzen verursacht. Viele dieser Substanzen sind in Konzentrationen von wenigen Nanogramm pro Kubikmeter Luft bereits wahrnehmbar, aber analytisch kaum erfassbar. Bei der Bewertung mittels Geruchsschwellen ist zu berücksichtigen, dass sich Geruchsstoffe in Gemischen wechselseitig beeinflussen können. Wechselwirkungen wie Synergismen können die geruchlichen Eigenschaften von Substanzgemischen gravierend beeinflussen.

Die vorhandenen Geruchsschwellenwerte sind von unterschiedlicher Qualität. Neben aktuellen, mit gut dokumentierten Verfahren ermittelten Geruchsschwellen werden in der Literatur auch sehr alte, mit inkompatiblen Methoden ermittelte Geruchsschwellen genannt. Für viele Innenraumschadstoffe fehlen Daten zur Geruchsschwelle. In vielen Fällen ist aber auch unklar, ob es sich dabei um die Angabe der Geruchsschwelle oder der Geruchserkennungsschwelle handelt. Die chemische Analyse geruchsintensiver Substanzen in der Raumluft reicht daher häufig nicht aus, um geruchliche Auffälligkeiten vollständig zu erfassen und sachgerecht zu bewerten. Aus Sicht der AGÖF ist es notwendig, für weitere Stoffe Geruchsschwellenwerte zu ermitteln. Das Schadstoff-Belastungsprofil der Innenraumluft ist ständigen Veränderungen unterworfen und über viele der erst seit kurzer Zeit in der Raumluft nachgewiesenen flüchtigen organischen Verbindungen liegen wenige Informationen vor. Die AGÖF-Orientierungswerteliste bildet das aktuell vorhandene Belastungsspektrum der Innenraumluft ab und eignet sich deshalb auch als Prioritätenliste für die Ermittlung von Geruchsschwellen.

VOC-Messungen sind in vielen Fällen nicht ausreichend um Geruchsprobleme in Innenräumen aufzuklären. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoffkonzentrationen und durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen hervorgerufen werden können, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Messverfahren äußerst aufwändig oder überhaupt nicht möglich. Es kann daher erforderlich sein, geruchssensorische Verfahren einzubeziehen. Mittels sensorischer Methoden, bei denen die menschliche Nase als Messinstrument verwendet wird, lassen sich Gerüche ausreichend empfindlich messen. Allerdings wird dieselbe Substanz in identischer Konzentration von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen. Hinzu kommt, dass Geruchswahrnehmungen im Gehirn interpretiert und mit Hilfe von Erfahrungswerten individuell unterschiedlich bewertet werden. Für eine objektive Messung muss daher sichergestellt sein, dass die Bandbreite der Geruchswahrnehmungen der Prüfer der in der Gesamtbevölkerung vorhandenen Verteilung entspricht. Hierzu verweisen wir auf den AGÖF-Leitfaden „Gerüche in Innenräumen - sensorische Bestimmung und Bewertung”17.

Der hohe Anteil an geruchsbezogenen Untersuchungen zeigt, dass der Messung und Beurteilung von Gerüchen in Innenräumen eine große Bedeutung zukommt.

5. Erläuterung zur Liste der AGÖF-Orientierungswerte VOC

Spalte 1: Name der Substanz

Spalte 2: CAS-Nummer

Spalte 3: Anzahl n

Angegeben wird die Anzahl der Daten, die der statistischen Auswertung hinterlegt sind.

Spalte 4: Normalwert P 50

Der Normalwert stellt die „durchschnittliche” Belastungssituation im betrachteten Kollektiv dar. Er entspricht dem 50. Perzentilwert. Auch eine Luftkonzentration im Bereich des Normalwerts geht in der Regel auf eine oder mehrere Quellen zurück, jedoch wird im Allgemeinen kein ausreichendes Indiz für einen zwingenden Handlungsbedarf im Sinne einer Minimierung gesehen.

Spalte 5: Auffälligkeitswert

Der Auffälligkeitswert entspricht dem 90 Perzentilwert. Er beschreibt eine Überschreitung von in Innenräumen üblichen Konzentrationen und deutet damit auf die Existenz einer entsprechenden Emissionsquelle hin.

Spalte 6: Orientierungswert der AGÖF

Der Orientierungswert entspricht dem gerundeten Auffälligkeitswert beziehungsweise toxikologisch abgeleiteten Werten, wenn diese unter dem Auffälligkeitswert liegen.

Aus Sicht der AGÖF ist bei einem Erreichen bzw. Überschreiten des Orientierungswertes zu prüfen, ob im Sinne einer vorbeugenden Minimierung der VOC-Belastung ein weiterer Handlungsbedarf besteht. Auch sollte hier die gesundheitliche Relevanz und Sanierungsnotwendigkeit geprüft werden. Der Umfang und das Vorgehen bei dieser Prüfung muss weitestgehend dem Gutachter überlassen werden. Neben den Gegebenheiten bei der Prüfung sollte er dabei beachten, dass:

- verfahrenstechnische Unsicherheiten von VOC-Untersuchungen gegeben sind. Hinweise hierzu lassen sich unter anderem aus den Ringversuchen und Vergleichsuntersuchungen der AGÖF gewinnen;

- Schwankungen von VOC-Konzentrationen in Räumen in Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen und Nutzungsgewohnheiten zu erwarten sind;

- je nach Emissionsquelle ein Rückgang der Belastung in Form eines Abklingverhaltens möglich ist.

Spalte 7: Hinweise

In dieser Spalte finden sich ergänzende Hinweise zu weiteren Bewertungsmaßstäben für einzelne Verbindungen oder Stoffgruppen wie toxikologische Richtwerte (RW II und RW I) der Ad-hoc-AG und weitere Richtwerte anderer Institutionen oder Einzelautoren. Auch Hinweise auf Substanzeigenschaften, die für die Bewertung relevant sein können wurden aufgenommen.

Die AGÖF bemüht sich um Aktualität, in Zweifelsfällen sollten die angegebenen Werte unter den genannten Links bzw. den Originalstellen überprüft werden.

Fussnoten:

1Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK) beim Umweltbundesamt sowie der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG)

2 https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/kommission-innenraumlufthygiene/empfehlungen-richtwerte-der-kommission

3Arbeitsgruppe des UBA und der AGLMB (2007): Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten. Bundesgesundheitsblatt 7, S 990-1005

4AGÖF (2004): AGÖF-Orientierungswerte für Inhaltsstoffe von Raumluft und Hausstaub. 7. Fachkongress in München. S 24-39

5Hofmann H, Plieninger P (2008): Bereitstellung einer Datenbank zum Vorkommen von flüchtigen organischen Verbindungen in der Innenraumluft. WaBoLu-Hefte 05/08 Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bereitstellung-einer-datenbank-vorkommen-von

6UFOPLAN Vorhaben FKZ 3709 62 211: Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege)

7Die AGÖF verwendet hier eine etwas erweiterte VOC-Definition, es werden alle mit den in Kapitel 3 genannten analytischen Verfahren ermittelbaren Substanzen in erster Näherung als flüchtig definiert, ungeachtet ob sie den WHO-Konventionen gemäß eher als „very volatile”, „volatile” oder „semivolatile” zu bezeichnen wären.

8ALARA = As Low As Reasonable Achievable (so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar)

9Ad-hoc-Arbeitsgruppe des UBA und der AGLMB (1996): Richtwerte für die Innenraumluft: Basisschema. Bundesgesundhbl. 39, S 422-426

10Solberg HE (1987) International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Scientific Committee, Clinical Section, Expert Panel on Theory of Reference Values. Approved recommendation (1986) on the theory of reference values. Part 1. The concept of reference values. J Clin Chem Clin Biochem 25, S 336-42

11Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hrsg.) (2005): Innenraumarbeitsplätze – Vorgehensempfehlung für die Ermittlungen zum Arbeitsumfeld

12Neumann HD, Buxtrup M, Weber M et al. (2012): Vorschlag zur Ableitung von Innenraumarbeitsplatz-Referenzwerten in Schulen. Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft 72, S 291-297 verfügbar unter https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2012_106.pdf

13LABO (BUND-LÄNDER-ARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ) (2003): Hintergrundwerte für anorganische und organische Stoffe in Böden. Beschlussfassung der 33. StäA4-Sitzung 29./30.1.2003. - 58 S zitiert nach LfU Bayern (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT). 2013. Was sind Hintergrundwerte genau – Internetangebot. https://www.lfu.bayern.de/boden/hintergrundwerte/index.htm

14verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bereitstellung-einer-datenbank-vorkommen-von

15 AGÖF-Laborvergleichsmessungen

16UFOPLAN Vorhaben FKZ 3709 62 211: Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Raumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege)

17 AGÖF-Geruchsleitfaden

6. AGÖF-Orientierungswerte VOC

| Stoffname | CAS | n | Normal- wert P 50 [µg/m3] |

Auffällig- keitswert P 90 [µg/m3] |

Orientie- rungs- wert [µg/m3] |

Hinweise |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Alkane | ||||||

| n-Hexan | 110-54-3 | 3598 | 1,8 | 8,0 | 8,0 | |

| 2-Methylpentan | 107-83-5 | 1734 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | |

| 3-Methylpentan | 96-14-0 | 1753 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |

| n-Heptan | 142-82-5 | 3624 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | |

| 2-Methylhexan | 591-76-4 | 1196 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |

| 3-Methylhexan | 589-34-4 | 1832 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | |

| 2,3-Dimethylpentan | 565-59-3 | 750 | <1 | 4,4 | 4,4 | |

| n-Oktan | 111-65-9 | 3616 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |

| 2-Methylheptan | 592-27-8 | 738 | <1 | 1,2 | 1,2 | |

| 3-Methylheptan | 589-81-1 | 706 | <1 | 1,3 | 1,3 | |

| 2,2,4-Trimethylpentan (Isooctan) | 540-84-1 | 2952 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| n-Nonan | 111-84-2 | 3626 | <1 | 5,0 | 5,0 | Ad-hoc-AG: Summe

Aliphaten C9-C14 RW I = 0,2mg/m3 ; RW II = 2mg/m3 |

| 2,3-Dimethylheptan | 3074-71-3 | 1123 | <1 | <1 | ||

| n-Decan | 124-18-5 | 3627 | 1,0 | 11,0 | 11 | |

| n-Undecan | 1120-21-4 | 3624 | 2,0 | 14,0 | 14 | |

| n-Dodecan | 112-40-3 | 3625 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | |

| 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan | 13475-82-6 | 2943 | <1 | 4,8 | 4,8 | |

| n-Tridecan | 629-50-5 | 3624 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |

| n-Tetradecan | 629-59-4 | 3626 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |

| n-Pentadecan | 629-62-9 | 3622 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |

| n-Hexadecan | 544-76-3 | 3615 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |

| 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan | 4390-04-9 | 2826 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| n-Heptadecan | 629-78-7 | 2292 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| n-Octadecan | 593-45-3 | 2276 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| n-Nonadecan | 629-92-5 | 2279 | <1 | <1 | ||

| n-Eicosan | 112-95-8 | 2233 | <1 | <1 | ||

| n-Heneicosan | 629-94-7 | 1186 | <1 | <1 | ||

| n-Docosan | 629-97-0 | 1185 | <1 | <1 | ||

| Cycloalkane | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Cyclopentan | 287-92-3 | 965 | <1 | 4,0 | 4,0 | |

| Cyclohexan | 110-82-7 | 3606 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | BWG: vRW I = 400µg/m3; vRW II = 4000µg/m3 |

| Methylcyclopentan | 96-37-7 | 3633 | <1 | 3,0 | 3,0 | |

| Methylcyclohexan | 108-87-2 | 3642 | <1 | 4,0 | 4,0 | |

| Dimethylcyclohexan | 589-90-2 | 791 | <1 | <1 | ||

| trans-Decahydronaphthalin | 493-02-7 | 986 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Decalin | 91-17-8 | 640 | <2 | 2,7 | 2,7 | |

| Alkene | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1-Hepten | 592-76-7 | 1109 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| 1-Octen | 111-66-0 | 3438 | <1,5 | <2 | ||

| 1-Nonen | 124-11-8 | 1849 | <2 | <2 | ||

| 1-Decen | 872-05-9 | 3440 | <1,5 | <2 | ||

| 1-Undecen | 821-95-4 | 1828 | <1,5 | <2 | ||

| 1-Dodecen | 112-41-4 | 1207 | <2 | <2 | ||

| 1-Tridecen | 2437-56-1 | 1141 | <2 | <2 | ||

| trimeres Isobuten | 7756-94-7 | 2970 | <1 | <1,5 | ||

| Cyclohexen | 110-83-8 | 964 | <1 | <1,5 | ||

| 4-Vinylcyclohexen | 100-40-3 | 2961 | <1 | <1 | ||

| 4-Phenylcyclohexen | 4994-16-5 | 3584 | <1 | <1 | ||

| Aromaten | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Benzol | 71-43-2 | 3647 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Kanzerogen (K1A) 39. BImSchV: Außenluft- grenzwert: 5µg/m3 WHO: „no safe level” |

| Toluol | 108-88-3 | 3664 | 7,0 | 30,0 | 30 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,3mg/m3; RW II = 3mg/m3 BWG: Summe C1-C4-Alkylbenzole vRW I = 300µg/m3; vRW II = 3000µg/m3, BMLFUW: WIR = 75µg/m3 WHO: RW=260µg/m3 (Toxizität), RW=1.000 µg/m3 (Geruch) |

| Ethylbenzol | 100-41-4 | 3652 | 1,0 | 10,0 | 10 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 BWG: Summe C1-C4-Alkylbenzole vRW I = 300µg/m3; vRW II = 3000µg/m3 |

| m,p-Xylol | 1330-20-7 | 3650 | 3,0 | 29,0 | 29 | BWG: Summe C1-C4-Alkylbenzole vRW I = 300µg/m3; vRW II = 3000µg/m3 |

| o-Xylol | 95-47-6 | 3643 | 1,0 | 9,0 | 9,0 | |

| n-Propylbenzol | 103-65-1 | 3639 | <1 | 2,1 | 2,1 | Ad-hoc-AG: Summe C9-C15-Alkylbenzole:

RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 BWG: Summe C1-C4-Alkylbenzole vRW I = 300µg/m3; vRW II = 3000µg/m3 |

| Isopropylbenzol | 98-82-8 | 3635 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 2-Ethyltoluol | 611-14-3 | 3608 | <1 | 3,0 | 3,0 | |

| 3-Ethyltoluol | 620-14-4 | 1826 | 1,0 | 6,7 | 6,7 | |

| 4-Ethyltoluol | 622-96-8 | 1815 | <1 | 3,0 | 3,0 | |

| 3/4-Ethyltoluol | 620-14-4/ 622-96-8 |

1195 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |

| 1,2,3-Trimethylbenzol | 526-73-8 | 3607 | <1 | 2,6 | 2,6 | |

| 1,2,4-Trimethylbenzol | 95-63-6 | 3639 | 1,0 | 10,9 | 11 | |

| 1,3,5-Trimethylbenzol | 108-67-8 | 3640 | <1 | 3,0 | 3,0 | |

| n-Butylbenzol | 104-51-8 | 2462 | <1 | <1 | ||

| 1,2,4,5-Tetramethylbenzol | 95-93-2 | 2842 | <1 | <1 | ||

| 1,2,3,5-Tetramethylbenzol | 527-53-7 | 1704 | <1 | <1 | ||

| o-Cymol | 527-84-4 | 1125 | <1 | <1 | ||

| m-Cymol | 535-77-3 | 1125 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| p-Cymol | 99-87-6 | 3618 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| 1-Ethyl-3,5-dimethylbenzol | 934-74-7 | 940 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 1,3-Diisopropylbenzol | 99-62-7 | 1380 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe C9-C15-Alkylbenzole:

RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 |

|

| 1,4-Diisopropylbenzol | 100-18-5 | 1380 | <1 | <1 | ||

| 1,3-/1,4-Diisopropylbenzol | 99-62-7 / 100-18-5 |

1074 | <1 | <1 | ||

| Phenyloctan | 2189-60-8 | 615 | <1 | <1 | ||

| Styrol | 100-42-5 | 3652 | 1,0 | 12,0 | 12 | Ad-hoc-AG:

RW I =0,03mg/m3; RW II = 0,3mg/m3 BMLFUW: WIR = 40µg/m3 WHO: RW = 260µg/m3 (Toxizität), RW = 30µg/m3 (Geruch) |

| Methylstyrol | 98-83-9 | 1453 | <1 | <3 | ||

| 2-Vinyltoluol | 611-15-4 | 964 | <1 | <1 | ||

| 3-Vinyltoluol | 100-80-1 | 964 | <1 | <1 | ||

| 4-Vinyltoluol | 622-97-9 | 964 | <1 | <1 | ||

| Vinyltoluol | 25013-15-4 | 615 | <1 | <1 | ||

| Phenylacetylen | 536-74-3 | 1579 | <1 | <1 | ||

| Phenol | 108-95-2 | 2598 | <1 | 3,0 | 3,0 | Ad-hoc-AG:

RW I =0,02mg/m3; RW II = 0,2mg/m3 |

| o-Kresol | 95-48-7 | 465 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe Kresole:

RW I = 0,005mg/m3; RW II = 0,05mg/m3 |

|

| m/p-Kresol | 108-39-4/ 106-44-5 |

464 | <1 | <1 | ||

| 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol | 128-37-0 | 2641 | <1 | <1 | ||

| Naphthalin | 91-20-3 | 3619 | <1 | 1,2 | 1,2 [Anm. 1] |

Kanzerogen (K2) Ad-hoc-AG: RW I = 0,01mg/m3; RW II = 0,03mg/m3 WHO: Belastungsobergrenze 0,01mg/m3im Jahresdurchschnitt BUI: Summe PAK über Toxizitätsfaktoren |

| 1-Methylnaphthalin | 90-12-0 | 1124 | <0,1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe bi- und trizyklische aromatische Kohlenwasserstoffe:

(v)RW I = 0,01mg/m3; (v)RW II = 0,03mg/m3 |

|

| 2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 1124 | <0,1 | <1 | ||

| Diisopropylnaphthalin | 38640-62-9 | 1166 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | |

| 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin | 119-64-2 | 1231 | <0,1 | <1 | ||

| Inden | 95-13-6 | 619 | <1 | <1 | ||

| Indan | 496-11-7 | 2204 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Halogenkohlenwasserstoffe | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Trichlormethan | 67-66-3 | 1155 | <1 | <1 | ||

| Tetrachlormethan | 56-23-5 | 1863 | <1 | <1,5 | ||

| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2061 | <1 | <1 | ||

| Epichlorhydrin | 106-89-8 | 1187 | <1 | <1 | ||

| 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 3614 | <1 | <1 | ||

| Trichlorethen (Tri) | 79-01-6 | 2501 | <1 | <1 | Kanzerogen (K1B) WHO: „no safe level” |

|

| Tetrachlorethen (Per) | 127-18-4 | 3615 | <1 | <1 | 2. BImSchV: 0,1mg/m3

WHO: RW = 250µg/m3 BMLFUW: WIR = 250µg/m3 |

|

| cis-1,2-Dichlorethen | 156-59-2 | 1102 | <1 | <1 | ||

| Chlorbenzol | 108-90-7 | 1099 | <1 | <1 | ||

| 1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2718 | <1 | <1 | ||

| 1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2713 | <1 | <1 | ||

| 1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 3548 | <1 | <1 | ||

| 1-Chlornaphthalin | 90-13-1 | 1972 | <1 | <1 | ||

| 2-Chlornaphthalin | 91-58-7 | 1281 | <1 | <1 | ||

| 1,4-Dichlornaphthalin | 1825-31-6 | 1134 | <1 | <1 | ||

| 1,5-Dichlornaphthalin | 1825-30-5 | 961 | <1 | <1 | ||

| 1,3-Dichlor-2-propanol | 96-23-1 | 1826 | <1 | <1 | ||

| Alkohole | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1-Propanol | 71-23-8 | 1086 | <1 | 18,0 | 18 | |

| 2-Propanol (Isopropanol) | 67-63-0 | 1835 | 20,0 | 91,4 | 91 | |

| 1-Butanol | 71-36-3 | 3556 | 8,0 | 35,0 | 35 | |

| Isobutanol (2-Methyl-1-propanol) | 78-83-1 | 3393 | 1,0 | 10,0 | 10 | |

| tert.-Butanol | 75-65-0 | 627 | <1 | <1 | ||

| 1-Pentanol | 71-41-0 | 2459 | <1 | 5,4 | 5,4 | |

| 2-Pentanol | 6032-29-7 | 203 | 0,4 | <1 | ||

| Isoamylalkohol | 123-51-3 | 849 | <1,5 | <1,5 | ||

| 1-Hexanol | 111-27-3 | 2455 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 1-Heptanol | 111-70-6 | 1759 | <1 | <1 | ||

| 1-Octanol | 111-87-5 | 1936 | <1 | <1 | ||

| 2-Ethyl-1-hexanol | 104-76-7 | 3592 | 3,0 | 13,0 | 13 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,1mg/m3; vRW II = 1mg/m3 |

| 1-Nonanol | 143-08-8 | 1759 | <1 | <1 | ||

| 1-Decanol | 112-30-1 | 2397 | <1 | <1,5 | ||

| Cyclohexanol | 108-93-0 | 617 | <1 | <1 | ||

| 1-Octen-3-ol | 3391-86-4 | 792 | <0,4 | 0,5 | 0,5 | |

| Benzylalkohol | 100-51-6 | 3311 | <1 | 4,6 | 4,6 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,4mg/m3; RW II = 4mg/m3 |

| Diacetonalkohol | 123-42-2 | 632 | <1 | <1 | ||

| Terpene | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| alpha-Pinen | 80-56-8 | 3591 | 4,0 | 68,0 | 68 | Ad-hoc-AG: Summe bizyklische Terpene

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

| beta-Pinen | 127-91-3 | 3593 | 1,0 | 8,7 | 8,7 | |

| delta-3-Caren | 13466-78-9 | 3574 | 1,0 | 25,9 | 26 | |

| Limonen | 138-86-3 | 3648 | 4,0 | 23,0 | 23 | Ad-hoc-AG: Summe monozykl. Monoterpene

RW I = 1mg/m3; RW II = 10mg/m3 |

| beta-Linalool | 78-70-6 | 2709 | <1 | <1 | ||

| Campher | 76-22-2 | 2854 | <1 | <1,5 | Ad-hoc-AG: Summe bizyklische Terpene

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| Camphen | 79-92-5 | 2320 | <1 | 2,1 | 2,1 | |

| Eucalyptol | 470-82-6 | 2859 | <1 | <2 | Ad-hoc-AG: Summe monozykl. Monoterpene

RW I = 1mg/m3; RW II = 10mg/m3 |

|

| Menthol | 89-78-1 | 1756 | <1 | <1 | ||

| alpha-Terpinen | 99-86-5 | 3312 | <1 | <1,5 | Ad-hoc-AG: Summe monozykl. Monoterpene

RW I = 1mg/m3; RW II = 10mg/m3 |

|

| gamma-Terpinen | 99-85-4 | 712 | <1,5 | <1,5 | ||

| Longicyclen | 1137-12-8 | 651 | <1 | <1 | ||

| Borneol | 507-70-0 | 2134 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe bizyklische Terpene

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| Isolongifolen/ Isolongicyclen | 1135-66-6 | 2218 | <1 | <1,5 | ||

| Longifolen | 475-20-7 | 3437 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| Verbenon | 1196-01-6 | 2122 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe bizyklische Terpene

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| beta-Caryophyllen | 87-44-5 | 1750 | <1 | <1,5 | ||

| beta-Citronellol | 106-22-9 | 1607 | <1 | <2 | ||

| beta-Myrcen | 123-35-3 | 1383 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| alpha-Phellandren | 99-83-2 | 416 | <1 | <1 | ||

| beta-Farnesen | 28973-97-9 | 416 | <1 | <1 | ||

| Longipinen | 5989-08-2 | 416 | <1 | <1 | ||

| alpha-Terpineol | 98-55-5 | 988 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Aldehyde | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Formaldehyd | 50-00-0 | 2035 | 35,0 | 81,0 | 30* [Anm.2,3] |

Kanzerogen (K2) [Anm. 4] AIR (Ausschuss für Innenraumrichtwerte): RWI = 0,1mg/m3; RW II = keine Festsetzung; WHO: 0,1 mg/m3; jeweils Höchstkonzentration innerhalb von 30 Minuten *unter Nutzungsbedingungen |

| Acetaldehyd | 75-07-0 | 911 | 20,0 | 54,0 | 54 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| Propanal | 123-38-6 | 891 | 4,0 | 14,0 | 14 | BWG: vRW I = 20µg/m3 BWG: Summe Alkanale C3-C6: vRW I = 100µg/m3; vRW II = 1000µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Butanal | 123-72-8 | 2948 | 2,0 | 10,0 | 10 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 BWG: vRW I = 10µg/m3 BWG: Summe Alkanale C3-C6: vRW I =100µg/m3; vRW II = 1000µg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 44µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Pentanal | 110-62-3 | 3698 | 4,0 | 20,3 | 20 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 BWG: Summe Alkanale C3-C6: vRW I =100µg/m3; vRW II = 1000µg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 53µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| 3-Methyl-1-butanal | 590-86-3 | 360 | <1 | <3 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| n-Hexanal | 66-25-1 | 3725 | 11,0 | 55,0 | 55 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 BWG: vRW I = 20µg/m3 BWG: Summe Alkanale C3-C6: vRW I =100µg/m3; vRW II = 1000µg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 61µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| 2-Ethylhexanal | 123-05-7 | 2313 | <1 | <2 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| n-Heptanal | 111-71-7 | 3632 | 2,0 | 6,7 | 6,7 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 70µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Octanal | 124-13-0 | 3630 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 79µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Nonanal | 124-19-6 | 3637 | 6,0 | 19,0 | 19 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 87µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Decanal | 112-31-2 | 3622 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 B.A.U.CH. (b): RW = 96µg/m3 B.A.U.CH. (b): Summe C2-C10 n-Aldehyde RW = 60ppb |

| n-Undecanal | 112-44-7 | 2013 | <1 | 1,0 | 1,0 | Ad-hoc-AG: Summe gesättigte

azyklische aliphatische Alkanale C4-C11: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

| n-Dodecanal | 112-54-9 | 1139 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Benzaldehyd | 100-52-7 | 3684 | 4,0 | 15,0 | 15 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,02mg/m3; RW II = 0,2mg/m3 |

| 4-Methylbenzaldehyd | 104-87-0 | 505 | <1 | <1,3 | ||

| Cuminaldehyd | 122-03-2 | 978 | <1 | <1 | ||

| 2-Methyl-2-propenal | 78-85-3 | 601 | <1 | <3 | ||

| 2-Butenal | 4170-30-3 | 1313 | <1 | <2 | ||

| 2-Pentenal | 1576-87-0 | 693 | <1 | <1 | ||

| 2-Hexenal | 505-57-7 | 693 | <1 | <1 | ||

| 2-Heptenal | 2463-63-0 | 702 | <1 | <1 | ||

| 2-Octenal | 2363-89-5 | 693 | <1 | <1 | ||

| 2-Nonenal | 2463-53-8 | 694 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 2-Decenal | 3913-71-1 | 693 | <1 | <1 | ||

| 2-Undecenal | 2463-77-6 | 693 | <1 | <1 | ||

| Acrolein | 107-02-8 | 774 | <5 | <5 | ||

| Glutaraldehyd | 111-30-8 | 761 | <1 | <3 | ||

| Furfural | 98-01-1 | 1611 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,01mg/m3; RW II = 0,1mg/m3 |

| 5-Methylfurfural | 620-02-0 | 288 | <1 | <4 | ||

| Ketone | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aceton | 67-64-1 | 606 | 42,0 | 161,0 | 161 | |

| 2-Butanon (Methylethylketon MEK) | 78-93-3 | 3740 | 4,1 | 33,4 | 33 | |

| Methylpropylketon | 107-87-9 | 250 | <2 | <3 | ||

| 2-Hexanon (Methylbutylketon MBK) | 591-78-6 | 1892 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 3-Methyl-2-butanon | 563-80-4 | 865 | <1 | <3 | ||

| 4-Methyl-2-pentanon (Methylisobutylketon MIBK) | 108-10-1 | 3642 | <1 | 4,0 | 4,0 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 |

| Diisobutylketon | 108-83-8 | 1681 | <1 | <2 | ||

| 2-Heptanon | 110-43-0 | 1957 | <1 | 1,9 | 1,9 | |

| 3-Heptanon | 106-35-4 | 2411 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| 3-Octanon | 106-68-3 | 851 | <0,5 | <0,5 | ||

| Diisopropylketon | 565-80-0 | 643 | <1,5 | <1,5 | ||

| Cyclopentanon | 120-92-3 | 621 | <1 | <1 | ||

| Cyclohexanon | 108-94-1 | 3697 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | |

| 2-Methylcyclopentanon | 1120-72-5 | 618 | <1 | <1 | ||

| 2-Methylcyclohexanon | 583-60-8 | 617 | <1 | <1 | ||

| 3,3,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on | 78-59-1 | 239 | <1 | <2 | ||

| Acetophenon | 98-86-2 | 3409 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | |

| Benzophenon | 119-61-9 | 1032 | <1 | <1 | ||

| 1-Hydroxyaceton | 116-09-6 | 617 | <1 | <1 | ||

| Ester ein- und zweiwertiger Alkohole | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| n-Butylformiat | 592-84-7 | 2847 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Methylacetat | 79-20-9 | 2029 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | |

| Ethylacetat | 141-78-6 | 3636 | 3,0 | 22,9 | 23 | |

| Vinylacetat | 108-05-4 | 1008 | <1 | <1 | ||

| n-Propylacetat | 109-60-4 | 2466 | <1 | <2 | ||

| Isopropylacetat | 108-21-4 | 2474 | <1 | <1,5 | ||

| n-Butylacetat | 123-86-4 | 3596 | 2,0 | 26,6 | 27 | |

| Isobutylacetat | 110-19-0 | 3613 | <1 | <2 | ||

| n-Pentylacetat | 628-63-7 | 1616 | <1 | <2 | ||

| Isopentylacetat | 123-92-2 | 639 | <2 | <2 | ||

| 3-Methoxybutylacetat | 4435-53-4 | 1775 | <1 | <1 | ||

| n-Hexylacetat | 142-92-7 | 976 | <1 | <1 | ||

| 2-Ethylhexylacetat | 103-09-3 | 619 | <1 | <1 | ||

| Tetradecansäure-Isopropylester | 110-27-0 | 887 | <1 | <1 | ||

| 4-tert-Butylcyclohexylacetat | 32210-23-4 | 966 | <1 | <1 | ||

| Benzoesäuremethylester (Methylbenzoat) | 93-58-3 | 1224 | <1 | <1 | ||

| Acrylsäuremethylester (Methylacrylat) | 96-33-3 | 1807 | <1 | <1 | ||

| Acrylsäureethylester (Ethylacrylat) | 140-88-5 | 1752 | <1 | <1 | ||

| Acrylsäurebutylester (Butylacrylat) | 141-32-2 | 1807 | <1 | <1 | ||

| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | 806 | <1 | <1 | ||

| Hexandioldiacrylat | 13048-33-4 | 1587 | <1 | <1 | ||

| Methacrylsäuremethylester (Methylmethacrylat) | 80-62-6 | 3619 | <1 | <1,5 | BWG: vRW I = 100µg/m3;

vRW II = 1000µg/m3 |

|

| n-Butylmethacrylat | 97-88-1 | 621 | <1 | <1 | ||

| Essigsäurebornylester | 76-49-3 | 1712 | <1 | <1,5 | ||

| Glykolsäurebutylester | 7397-62-8 | 615 | <1 | <1 | ||

| Ethylenglykolmonomethyl- etheracetat (EGMMA, 2-Methoxyethylacetat) |

110-49-6 | 3474 | <1 | <1,5 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| Ethylenglykolmonoethyl- etheracetat (EGMEA, 2-Ethoxyethylacetat) |

111-15-9 | 3519 | <1 | <2 | Ad-hoc-AG:

RW I = 0,2mg/m3; RW II = 2mg/m3 |

|

| Ethylenglykolmonobutyl- etheracetat (EGMBA, 2-Butoxyethylacetat) |

112-07-2 | 3565 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

vRW I = 0,2mg/m3; vRW II = 2mg/m3 |

|

| Diethylenglykoldiacetat | 628-68-2 | 975 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| Propylenglykoldiacetat | 623-84-7 | 618 | <1 | <1 | ||

| Propylenglykolmonomethyl- etheracetat (PGMMA, 1-Methoxy-2-propylacetat) |

108-65-6 | 3472 | 1,0 | 7,8 | 7,8 | |

| Propylenglykolmonoethyl- etheracetat |

98516-30-4 | 1721 | <1 | <1,5 | ||

| Dipropylenglykolmonomethyl- etheracetat (DPGMMA) |

88917-22-0 | 2267 | <1 | <1,5 | ||

| Diethylenglykolmonobutyl- etheracetat (DEGMBA) |

124-17-4 | 3509 | <1 | <1,5 | ||

| Ethyl-3-ethoxypropionat | 763-69-9 | 644 | <2 | <2 | ||

| TXIB (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-diisobutyrat) | 6846-50-0 | 2921 | <1 | 3,0 | 3,0 | BWG: vRW II = 1000µg/m3 |

| Texanol | 25265-77-4 | 3535 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| Dimethylsuccinat | 106-65-0 | 2582 | <1 | <3 | ||

| Dimethylglutarat | 1119-40-0 | 2582 | <1 | <2,5 | ||

| Dimethyladipat | 627-93-0 | 2584 | <1 | <2 | ||

| Diisobutylsuccinat | 925-06-4 | 855 | <2 | <2 | ||

| Diisobutylglutarat | 71195-64-7 | 898 | <2 | <2 | ||

| Adipinsäurediisobutylester | 141-04-8 | 1606 | <1 | <2 | ||

| Dibutylmaleinat | 105-76-0 | 2840 | <1 | <2 | ||

| Diisobutylmaleat | 14234-82-3 | 628 | <1 | <1 | ||

| Fumarsäuredibutylester | 105-75-9 | 615 | <1 | <1 | ||

| Dimethylphthalat | 131-11-3 | 3422 | <1 | <2 | ||

| Diethylphthalat | 84-66-2 | 2198 | <1 | 1,8 | 1,8 | |

| Di(n-butyl)phthalat (DBP) | 84-74-2 | 2180 | <2 | <7 | ||

| Diisobutylphthalat (DIBP) | 84-69-5 | 2186 | <2 | <7 | B.A.U.CH. (c): 2,8µg/m3 | |

| Etylencarbonat | 96-49-1 | 619 | <1 | <1 | ||

| Diethylcarbonat | 105-58-8 | 963 | <1 | <1 | ||

| Mehrwertige Alkohole und deren Ether (Glykol und Glykolether) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ethylenglykol | 107-21-1 | 2745 | <1 | <6 | ||

| 1,2-Propylenglykol | 57-55-6 | 3562 | 2,0 | 14,4 | 14 | |

| 1,4-Butandiol | 110-63-4 | 618 | <1 | <1 | ||

| 2-Methyl-2,4-pentandiol | 107-41-5 | 1244 | <5 | <5 | ||

| Diethylenglykol | 111-46-6 | 1759 | <5 | <10 | ||

| Dipropylenglykol | 25265-71-8 | 729 | <1 | <5 | ||

| Tripropylenglykol | 24800-44-0 | 1224 | <1 | <3 | ||

| Ethylenglykolmonomethyl- ether (EGMM, 2-Methoxyethanol) |

109-86-4 | 3486 | <3 | <5 | B.A.U.CH. (a): RW = 30µg/m3

B.A.U.CH. (a): summarische Bewertung verschiedener Glykolderivate Ad-hoc-AG: RW I = 0,02mg/m3; RW II = 0,2mg/m3 |

|

| Ethylenglykolmonoethyl- ether (EGME, 2-Ethoxyethanol) |

110-80-5 | 3531 | <1 | <2,5 | B.A.U.CH. (a): RW = 90µg/m3

B.A.U.CH. (a): summarische Bewertung verschiedener Glykolderivate Ad-hoc-AG: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 |

|

| Ethylenglykolmonobutyl- ether (EGMB, 2-Butoxyethanol) |

111-76-2 | 3550 | 1,9 | 13,4 | 13 | B.A.U.CH. (a): RW =

120µg/m3 B.A.U.CH. (a): summarische Bewertung verschiedener Glykolderivate Ad-hoc-AG: RW I = 0,1mg/m3; RW II = 1mg/m3 |

| Ethylenglykolmonophenyl- ether (EGMP, 2-Phenoxyethanol) |

122-99-6 | 3547 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | B.A.U.CH. (d):

RW = 300µg/m3 (Toxizität), RW = 100µg/m3 (Geruch) Ad-hoc-AG: „Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

| Diethylenglykolmonomethyl- ether (DEGMM, Methyldiglykol) |

111-77-3 | 2900 | <5 | <5 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 2mg/m3 ; (v)RW II = 6mg/m3 |

|

| Diethylenglykolmonoethyl- ether (DEGME, Ethyldiglykol) |

111-90-0 | 3361 | <1 | <7 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 0,7mg/m3 ; (v)RW II = 2mg/m3 |

|

| Diethylenglykolmonobutyl- ether (DEGMB, Butyldiglykol) |

112-34-5 | 3540 | <2 | 8,0 | 8,0 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 0,4mg/m3 ; (v)RW II = 1mg/m3 |

| 1,2-Propylenglykolmonomethyl- ether (1,2-PGMM, 1-Methoxy-2-propanol) |

107-98-2 | 3548 | 2,0 | 14,0 | 14 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 1mg/m3 ; (v)RW II = 10mg/m3 |

| 3-Methoxy-1-butanol | 2517-43-3 | 826 | <1,5 | 1,5 | 1,5 | |

| Propylenglykolmonoethyl- ether |

1569-02-4 | 1715 | <2 | <2 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 0,3mg/m3 ; (v)RW II = 3mg/m3 |

|

| Propylenglykol-n-propylether | 1569-01-3 | 749 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| 1,2-Propylenglykolmono- butylether (PGMB, 1-Butoxy-2-propanol) |

5131-66-8 | 2904 | <1 | 3,0 | 3,0 | |

| 1,2-Propylenglykolmono- phenylether (PGMP, 1-Phenoxy-2-propanol) |

770-35-4 | 2009 | <1 | <2 | ||

| Dipropylenglykolmonomethyl- ether (DPGMM, D2PGME) |

34590-94-8 | 2871 | <1 | 7,0 | 7,0 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 3mg/m3 ; (v)RW II = 7mg/m3 |

| Dipropylenglykolmonobutyl- ether (DPGMB) |

29911-28-2 | 3526 | <1 | 3,0 | 3,0 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

| Tripropylenglykolmonobutyl- ether |

55934-93-5 | 2900 | <1 | <4 | ||

| Ethylenglykoldimethyl- ether |

110-71-4 | 1679 | <1 | <1 | ||

| Ethylenglykoldiethyl- ether |

629-14-1 | 1636 | <1 | <1 | ||

| Diethylenglykoldimethyl- ether |

111-96-6 | 1693 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 0,03mg/m3 ; (v)RW II = 0,33mg/m3 |

|

| Dipropylenglykolmonopropyl- ether |

29911-27-1 | 1295 | <2 | <2 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| Dipropylenglykoldimethyl- ether |

111109-77-4 | 1098 | <1,5 | <1,5 | ||

| Triethylenglykolmonobuthyl- ether |

143-22-6 | 1118 | <1 | <1 | ||

| Diethylenglykoldiethyl- ether |

112-36-7 | 1076 | <1 | <1 | ||

| Dibutyldiglykol | 112-73-2 | 1614 | <1 | <2,5 | ||

| Triethylenglykoldimethyl- ether |

112-49-2 | 1255 | <2 | <2 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol | 112-59-4 | 1591 | <1 | <1 | ||

| 2-Hexoxyethanol | 112-25-4 | 1592 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

(v)RW I = 0,1mg/m3 ; (v)RW II = 1mg/m3 |

|

| Dipropylenglykolmono-tert.-butylether | 132739-31-2 | 615 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| Tripropylenglykolmonomethyl- ether |

20324-33-8 | 615 | <1 | <1 | ||

| 1,2-Propylenglykoldimethyl- ether |

7778-85-0 | 619 | <1 | <1 | ||

| TMDYD | 126-86-3 | 1105 | <1 | <1 | ||

| 2-Propoxyethanol | 2807-30-9 | 618 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG:

„Default”-RW I = 0,005ml/m3; „Default”-RW II = 0,05ml/m3 |

|

| 2-Methylethoxyethanol | 109-59-1 | 615 | <1 | <1 | ||

| Siloxane | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Hexamethyldisiloxan | 107-46-0 | 974 | <1 | <1 | ||

| Hexamethyltricyclosiloxan (Siloxan D3) | 541-05-9 | 2682 | 2,5 | 16,0 | 16 | Ad-hoc-AG: Summe zyklische

Dimethylsiloxane D3 – D6 0,4mg/m3 ; RW II = 4mg/m3 |

| Octamethyltetracyclosiloxan (Siloxan D4) | 556-67-2 | 3610 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | |

| Decamethylpentacyclosiloxan (Siloxan D5) | 541-02-6 | 3168 | 3,0 | 22,0 | 22 | |

| Dodecamethylhexacyclosiloxan (Siloxan D6) | 540-97-6 | 816 | <3 | 10,8 | 11 | |

| Alkansäuren | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Essigsäure | 64-19-7 | 1863 | 24,0 | 87,8 | 88 | |

| Propionsäure | 79-09-4 | 1709 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | |

| Isobuttersäure | 79-31-2 | 1706 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| n-Butansäure | 107-92-6 | 1890 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| n-Pentansäure | 109-52-4 | 1702 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| Pivalinsäure | 75-98-9 | 1692 | <1 | <1 | ||

| n-Hexansäure | 142-62-1 | 1890 | <1 | 5,0 | 5,0 | |

| n-Heptansäure | 111-14-8 | 1703 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 2-Ethylhexansäure | 149-57-5 | 1717 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| n-Octansäure | 124-07-2 | 1885 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| Sonstige Verbindungen | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Di-n-butylether | 142-96-1 | 1603 | <1 | 1,8 | 1,8 | |

| Methyl-tert.-butylether | 1634-04-4 | 1797 | <2 | <2 | ||

| Dioktylether | 629-82-3 | 1620 | <1 | <1,5 | ||

| 2-Methylfuran | 534-22-5 | 1682 | <1 | <1,3 | ||

| 3-Methylfuran | 930-27-8 | 872 | <1 | <1,3 | ||

| 2-Pentylfuran | 3777-69-3 | 1472 | <0,8 | 2,0 | 2,0 | |

| Tetrahydrofuran (THF) | 109-99-9 | 3353 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Butyrolacton | 96-48-0 | 621 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| 1,4-Dioxan | 123-91-1 | 2380 | <1 | <3 | ||

| 2-Butanonoxim | 96-29-7 | 2507 | <1 | 3,6 | 3,6 | |

| Acrylnitril | 107-13-1 | 1019 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Caprolactam | 105-60-2 | 2560 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| N-Methyl-2-pyrrolidon | 872-50-4 | 2870 | <1 | 2,0 | 2,0 | |

| Hexamethylentetramin | 100-97-0 | 615 | <1 | <1 | ||

| Triethylamin | 121-44-8 | 462 | <1 | <1 | ||

| 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on | 26172-55-4 | 652 | <1 | <1 | ||

| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on | 2682-20-4 | 504 | <1 | <1 | ||

| Benzothiazol | 95-16-9 | 2328 | <1 | 1,0 | 1,0 | |

| Triethylphosphat | 78-40-0 | 646 | <1 | <1 | ||

| Tributylphosphat | 126-73-8 | 715 | <1 | <1 | Ad-hoc-AG: Summe

RW I = 0,005mg/m3; RW II = 0,05mg/m3 |

|

| TVOC | 2505 | 360,0 | 1572,0 | 1000 [Anm.6] |

Seifert: Bewertungskonzept

TVOC [Anm.5] Ad-Hoc-AG: „Handreichung" [Anm.6] |

6.1 Abkürzungen

6.1 Abkürzungen:

Ad-hoc-AG: Ad-hoc Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kommision des UBA und der AG der Obersten Landesbehörden (AOLG)

Hier insbesondere: Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der AGLMB (1996): Richtwerte für die Innenraumluft: Basisschema. Bundesgesundheitsblatt 39: 422-426 sowie Ad-hoc Arbeitsgruppe „Innenraumrichtwerte” der Innenraumlufthygiene-Kommission (IRK) des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden (2012): Richtwerte für die Innenraumluft: erste Fortschreibung des Basisschemas. Bundesgesundheitsblatt 55, S 279-290 und die Veröffentlichungen zu den Richtwerte auf der Homepage des Umweltbundesamtes unter www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/kommission-innenraumlufthygiene/empfehlungen-richtwerte-kommission

Roßkamp E (1998): Konservierung von Dispersionsfarben. In UBA (Hrsg.) Umweltmedizinscher Informationsdienst (UMID). 1-98 S 2-9. Nachzulesen unter www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/umid011998.pdf

B.A.U.CH.: Beratung und Analyse – Verein für Umweltchemie

- Sachbericht: Vorkommen von Estern und Ethern mehrwertiger Alkohole in der Raumluft (1994)

- Sachbericht: Analyse und Bewertung der in Innenräumen vorkommenden Konzentrationen an längerkettigen Aldehyden (1993)

- Sachbericht: Analyse und Bewertung der in Raumluft und Hausstaub vorhandenen Konzentrationen der Weichmacherbestandteile Diethylhexylphthalat (DEHP) und Dibutylphthalat (DBP) (1991)

- Marchl, D. (1998): Raumluftbelastungen durch Glykolverbindungen. In Diel, Feist, Krieg und Linden: Ökologisches Bauen und Sanieren. C.F. Müller Verlag. ISBN 3-7880-9901-1. S. 71-77

BGA: Bundesgesundheitsamt; (mittlerweile aufgegangen u.a. in Bundesinstitut für Risikobewertung)

Hier insbesondere „Zur Gültigkeit des 0,1-ppm-Wertes für Formaldehyd”. Bundesgesundheitsblatt 35 (1992) S. 482-483

BimschV: Bundesimissionsschutzverordnung

Hier insbesondere: 2. BImSchV (10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Mai 2013): Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenierten organischen Verbindungen

Hier insbesondere: 39. BImSchV (2010): Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen

BMLFUW: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Österreich)

Hier insbesondere: Arbeitskreis Innenraumluft am BMLFUW und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Nachzulesen unter: http://www.innenraumanalytik.at/fachkompetenz/downloads/

BUI: Bremer Umweltinstitut

Hier insbesondere ZORN, C.; KÖHLER, M.; WEIS, N.; SCHARENBERG, W (2005): Proposal for Assessement of Indoor Air polycylic aromatic hydrocarbon (PAH). 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Beijing, China

Siehe auch www.bremer-umweltinstitut.de

BWG = Hamburger Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, früher Hamburger Behörde Umwelt und Gesundheit bzw. Gesundheit und Soziales

Hier insbesondere: VOC-Tabelle 1: http://www.hamburg.de/contentblob/122306/data/voc-tab1.pdf und VOC-Tabelle 2: http://www.hamburg.de/contentblob/122308/data/voc-tab2.pdf.

RW = Richtwert

vRW = vorläufiger Richtwert

WHO: World health organization (Weltgesundheitsorganisation)

Hier insbesondere „Regional office for Europe” – WHO Air Quality Guidelines 2000 (Second edition)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf

„WHO-Leitlinien zur Raumluftqualität: Ausgewählte Schadstoffe (2010)” http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/abstracts/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants

WIR = Wirkungsbezogene Innenraumrichtwerte

6.2 Anmerkungen:

[Anm 1]: Eine Belastung mit Naphthalin kann auf die Anwesenheit einer

komplexeren Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

hinweisen. Dies wird empfohlen zu überprüfen und ggf. entsprechend zu bewerten.

[Anm 2]: Formaldehydkonzentrationen sind in erheblichem Maß von klimatischen

Bedingungen im Raum bzw. von den Emissionsquellen abhängig. Bei einem Überschreiten

von 60 µg/m3 bei klimatischen Bedingungen, die geringe Formaldehydemissionen aus

Materialien zulassen, kann erfahrungsgemäß bei gleicher Quellensituation unter

anderen klimatischen Bedingungen eine Belastung im Bereich der Richtwerte der WHO

oder des BGA resultieren (etwa Winter-/Sommereffekte). Dies wird durch einen

Prüfwert berücksichtigt, der dazu anregen soll, die Formaldehydbelastung ggf.

unter anderen klimatischen Bedingungen erneut zu überprüfen.

[Anm 3]: Sagunski H (2006): Formaldehyd, eine Innenraum-Geschichte. In: Bayerisches Landesamt für Gesundheit

und Lebensmittelsicherheit (Hrsg.: Materialien zur Umwelt¬medizin. Aktuelle umweltmedizinische Probleme in

Innenräumen, Teil. Bd. 13. S 60-70

[Anm 4] Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat in einer jüngeren Stellungnahme

bestätigt, dass Formaldehyd als krebserregend beim Einatmen anzusehen ist. Allerdings

bestünde eine Konzentrationsabhängigkeit der Wirkung und es wird dort in der

Einschätzung der bisher gültige Richtwert von 0,1 ppm (124 µg/m3) bestätigt,

der praktisch keine krebsauslösende Wirkung mehr erwarten ließe.

Ad-hoc-AG: Krebserzeugende Wirkung von Formaldehyd – Änderung des Richtwertes für die Innenraumluft von 0,1 ppm nicht

erforderlich. Bundesgesundheitsblatt 11 S 1169 unter http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/Formaldehyd.pdf

[Anm. 5]: Nach Vorschlag der IRK soll in Räumen, die für einen längerfristigen Aufenthalt bestimmt sind,

auf Dauer ein TVOC-Wert zwischen einem und drei Milligramm pro Kubikmeter nicht überschritten werden. Siehe auch:

Seifert B (1999): Richtwerte für die Innenraumluft: Die Beurteilung der Innenraumluftqualität mit Hilfe der

Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC-Wert). Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz

42 S 270-278

[Anm. 6]: Ad-hoc-AG (2007): Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen mittels Referenz- und Richtwerten.

Bundesgesundheitsblatt 7 S 990-1004

© AGÖF Stand: 28.11.2013 (letzte Änderung)